2015.09.05 - 10.08

新闻稿

出品人:孙永增

联合出品人:Gedaliah Afterman

项目管理:曹茂超

项目统筹:魏卓

艺术家:白宜洛,冰逸,苍鑫,曹澍,尘光,陈彧君,董文胜,董媛,杜震君,何迟,何云昌,黄敏,李易优,马军,缪晓春,琴嘎,汤柏华,奚建军,徐一晖,许静,吴玉仁,王洋,易连,张文荣,钟飙,宗宁

主办方:白盒子艺术馆

联合主办方:尧山当代艺术

开幕时间:2015.9.5,16:00

展览时间:2015.9.5-10.8

展览地点:北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区797路B07号

2015年9月5日,由策展人魏星策划的群展《神话》将在白盒子艺术馆开幕,本次展览将呈现26位当代艺术家的30余件作品。作品囊括影像、摄影、装置、雕塑、绘画等众多艺术表现形式,试图在暗黑的空间中通过不同艺术形式之间的呼应,再现原始神话的空灵与神秘之境,以此展开对当代艺术神话现象的探讨与反思。

神话是什么?神话就是人类社会最初的信仰系统。随着时空的变换,每一个时代都会制造属于自己时代的神话,每一个文明也都拥有自己民族的神话般的起源和传说。就成为人类共同神话记忆的单个事件来说,18世纪的最大神话大概就是法国大革命了;19世纪的最大神话是发端于英国的工业革命;20世纪的最大神话则是美国宇航局的阿波罗登月计划。

经济发达科技进步的21世纪,什么将是最大的神话?末法时代,宗教给予教徒思想洗礼愈加稀释;标准缺失,知识的生产是否即继续支撑众人的行为。当代艺术的批判性中的灵感来源于有突破力的活跃思维,这些是否可以铸成人类未来唯一可以依傍的知识批判体系?最近几年,当代艺术的活跃似乎已经难以遏制,艺术家似乎也披上了魔法的光环,越来越公众的形象与影响力,鳞次栉比的展览开幕,走不完的红毯与黑毯,这似乎已经成为了21世纪初津津乐道的神话。

《神话》作为当代艺术展,即反思了当代艺术神话的形式与内容,又介入了当代艺术神话的创建。神话就是在这种活动中不断的修正与建立。若干年后,后人回望21世纪,如果当代艺术真的是这个时代的不朽与传奇,参与即是创建。

本次展览由白盒子艺术馆与以色列尧山当代艺术共同主办,展览将持续至10月8日。

策展人文章

神话

魏星

神话是什么?神话是女娲用七彩石补天的传说?还是荷马史诗中奥德赛和他的勇士们的远航?

神话就是人类社会最初的信仰系统,它以人类对自然未知的神秘和恐惧感作为基石,通过集体的口耳相传和文字创作,把上古的记忆演绎为各有等级的神邸和鬼怪以及或奇妙或恐怖的事件,而人类社会就以这些神怪们的形象和行事在人间建立起相应的人伦和秩序。

神话与宗教,是一对双生儿,他们共同缔造了文明的曙光。

神话是宗教的源头,而宗教是神话的形而上学。

如果说当下的人类社会被各种意识形态所主宰,那么意识形态也是当下的政治神话。

人类的文明起源于神话,中国有盘古开天,西方有创世纪。神话达成了人与自然的沟通交流,神话构成了民族和历史的最初记忆。人类需要神话,就像人类需要道德和宗教。每个人的心里都有一个不灭的神话,人类也在不断地制造新的神话 - 爱情的神话;英雄的神话;大师的神话;领袖的神话。它们与旧的神话融合,重组,进化出新的传说和传奇。现代性就是一个最大的神话,它裹挟着启蒙的声势,借助科技的威力,重新改组了人类社会的基因结构,改变了人类千百年来的生存方式。从此寰宇不分彼此,全球日趋同化;从此人类与自然渐行渐远,旧的上帝悄然死去。然而新的上帝诞生了吗? 在未来的地平线上,什么样的神话将被重新谱写?或者人类自身将成为终极的神话?

每一个时代都会制造属于自己时代的神话,每一个文明也都拥有自己民族的神话般的起源和传说。就成为人类共同神话记忆的单个事件来说,18世纪的最大神话大概就是血腥残忍的法国大革命了;19世纪的最大神话是发端于英国的丑陋的工业革命;20世纪的最大神话也许是美国宇航局的阿波罗登月计划;而21世纪的最大神话将会是什么呢?是否是当代艺术及其未来的进化形式将成为人类唯一可以依傍的知识批判体系,和开放的富有活力的思想与灵感的来源?并因此当代艺术将成为一种新的神话?

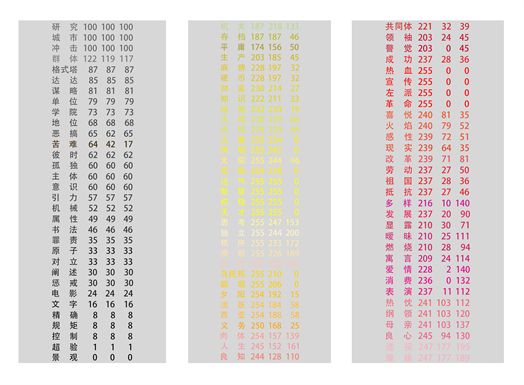

而就意识形态和思想的领域,那么法国启蒙运动所催生出来的各种社会理论和政治宣言,以及这些主义和思想的集大成者 - 西方现代性,无疑就是近代人类意识形态领域的最大神话。它借助科学技术的威力,在自然与人类之间划下了二元对立的鸿沟,以民主,自由和进步的观念在几个世纪里横扫全球,逐渐成为衡量具体社会发展与否的标准,形成了具有排他性和唯一性的普世价值观,具有了某种超越性和先验性。每个非西方国家都以理性主义的启蒙运动所导向的现代性为唯一的意识形态的标准。它甚至几乎取代了基督教的上帝以及其它的各种古老宗教,成为世界最强大的价值信仰。 法国作家罗兰巴特在他的文章《今日的神话》里,通过分析一本杂志 inter alia的封面照片- 一个黑人士兵向着法国国旗致敬的画面,来说明媒体和知识的机运作器,是如何把复杂多维的历史拉成扁平,进而转化为自然真实的故事,并以之服务法兰西帝国的伟大梦想。在这里符号被暗示与寓意所代替,现代性的正确与普世性正洗涤着人类的灵魂与思想。

知识就是力量,这是17世纪的思想家培根所说的广为流传,脍炙人口的口号。而他的同胞亚当斯密在经济学领域也创造了另一个神话 - 就是自由市场的那个看不见的上帝之手。另一位经济学家马克思也相信线性的进步的历史观,他所掀起的意识形态的风暴如同另一种现代性的宣言,将地球劈成了两个世界。现代性,正以不同的形式出现,将人类塑造成新的上帝。

今天的人类生活在网络和生物科技飞速发展的时代,但今天的人类的精神家园也日益萎缩和消失。哲学和宗教的衰退,被兴盛的当代艺术所取代,艺术家们也日益被视为具有神奇魔力的巫师和先知,每天大大小小的艺术展览在世界各地的角角落落不知疲倦地上演,而成功的艺术家们也被公众和媒体打造成带有神秘光环的明星人物,他们因此也成了当今的神话之一。而展览“神话”就应运而生,它力图呈现和欢呼当代艺术的新兴力量,在北京798艺术区的一个空间内打造一个多元主义的“小小神庙”,营造一个被各种版本和形式的神话所充斥和主宰的空间,其间安放着大大小小的传说与神仙。每一位艺术家的作品都在某种意义和程度上诠释了神话的含义,拓展了神话的外延和边界。在这里传统与现代并置,未来与过去衔接。西方的爱神与东方的财神,商业社会的明星与意识形态的幽灵共聚一堂。它们高高在上,和谐相处,正是它们创造了现代人的精神图腾,也象征着人类文明的废墟。

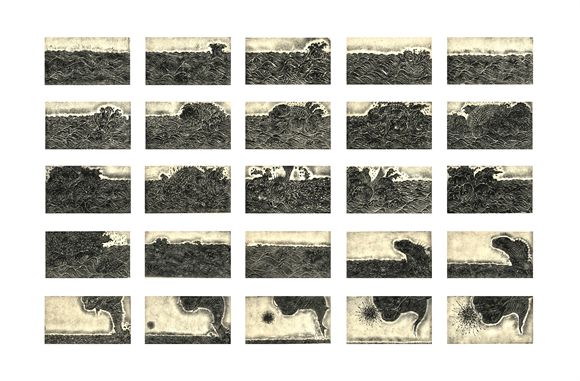

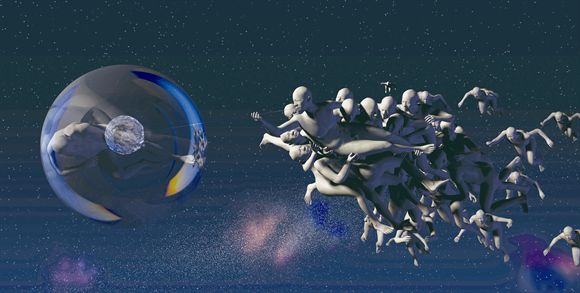

于是乎一个博尔赫斯式的有着多重交叉路径的空间即将诞生,错乱和多维的时空在这里遭遇与叠加。当一个人在其中漫步时,他会在昏暗的小路上看到萨满教的巫术在巨大空洞的人的脑袋里面种上了稀奇古怪的植物,这些植物犹如大脑的回沟与皱褶,思想就在其中明灭不定;在奇怪的脑袋的上方是新的创世纪的狂想,无数的3D数码技术创造的人物在光影变幻的天堂和地狱之间沉浮挣扎,那是对米开朗琪罗的西斯廷天顶画的当代敬礼和面向未来的无限暇思。而在人间的地方,一个中国乡村老太太的卧房供桌上,孔夫子,财神爷与观音菩萨这三个儒释道的神仙一起安然享受着民间香火的供奉与膜拜,与他们位置并列的是这个国家的第一代政治领袖的合影。作为这一切的背景的则是一个矗立在路的尽头的巨大的巴比伦塔。它高耸入云,由从网上收集起来的中国和亚洲各大都市的无数的建筑工地和摩天巨楼的影像堆砌而成。巴比伦塔的神话是在告诫人类妄图取代上帝的野心,而亚洲各国对于现代性这一最大的意识形态神话的狂热追求体现在了对于表现经济成功和奇迹的最直接有效的标志和符号:摩天高楼的无限渴求和喜爱上。这些摩天高楼就是现代的巴比伦塔,它们主宰了亚洲城市的天空,像一根根硕大的阳具,刺向雾霾笼罩的天空。

与此同时,在巴比伦塔的巨大阴影之下,一群城市里的农民工们正在试图通过比拼他们的肺活量,把一根垂悬在高高的旗杆上的红旗给吹动起来。他们鼓足了腮帮,对着固定在旗杆尾部的塑料管里吹气,似乎下定了决心要把红旗吹得高高飘扬,猎猎作响,然而违背了客观物理规律的可笑举动只能让他们的唐吉可德式的一切努力显得那么的徒劳和悲壮。

红旗在半空中半死不活地飘动着,而湛蓝的天空中白云飘荡。慢慢地一阵嗡嗡的声音从天际传来,一个长着蜻蜓的脑袋,生着硕大的复眼,而身体却是人类男性的强壮裸体,背部又长出了四对透明轻薄的翅膀的不明生物体正悠闲地徘徊与翱翔。它仿佛是人类在不远的未来的新的进化产物,或是基因改造技术的完美胜利。总之一个新的智能物种宣告诞生,即使达尔文的进化论也难以想像。它象征着科技的神话,科技已经取代了上帝,成为我们新的信仰。蜻蜓人慢慢地飞过了巴比伦塔,飞过了漫步在平原上的驴子和它的朋友小猪,它们的身上刻满一个个人类的肖像,像是驼负着人类的沉重的灵魂和欲望。它们走过一片荒漠的广场,广场上竖立着三块陶瓷制作的纪念碑。这纪念碑上布满细密的裂纹,脆弱得仿佛一碰就会变成齑粉。上面分别镌刻着亚当斯密的《国富论》,马克思的《资本论》,以及旧约的《圣经》,它们看上去如此古旧,经历了时光的侵蚀和洗礼,仍然坚强地竖立在那里,供来往的人们瞻仰。只有一只巨大的小便池看上去如此的触目惊心,在纪念碑的边上显得怪诞异常。不锈钢的身体看上去如同性感的女郎,而小便池的内部则盛满了黑色的墨汁,如同深不见底的潭水,里面几个小小的玩具人偶在黑色的水面起伏不定,随波逐流。 据说这是艺术史上的一个大师名作,它象征着当代艺术的滥觞。它已经成为艺术的神话,因此有资格在广场上受人瞻仰。

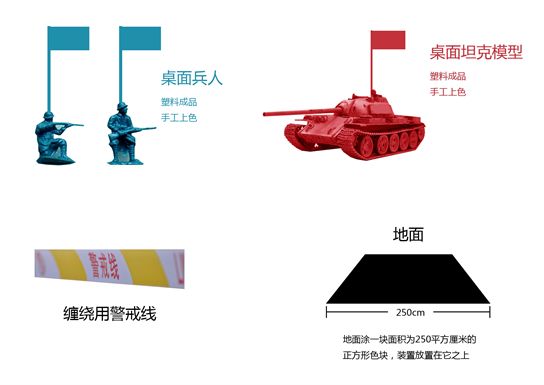

而广场的东边却是另一番景象,一个街心公园里聚满了各种游客,都在朝着公园里的小山上凝望。中国人的神话传说里的各路神仙们此刻都在山上翩翩起舞,飞天与钟馗在热闹地吹啦弹唱,好像是某一个乡村的草台歌舞班在城里卖艺演出,琵琶和二胡的乐声穿透了寂寞的广场。而透过蜻蜓人在空中的瞭望,一场战争的游戏在地平线上将要开场。人类是如此地热爱这种游戏,达摩克力斯之剑悬挂在看不见硝烟的战场之上。但这好像又真的只是一场儿童的游戏,堆满食物包装盒的小小塑料餐桌就是坦克和士兵列队对峙的战场。在离游戏战场不远的空地上,三四个宇航员们站在玻璃钢制作的灰白色的高台之上。高台模仿了月球的地形地貌,似乎是在拍摄宇航员登月的历史性的景象。宇航员们手捧着小小的红宝书,象征着民族的复兴与希望。只是不知这是商业炒作的一场表演,还是对阿波罗登月计划的赞扬?

此刻二楼的鲜花正在开放,它们开放在散落的人体器官上。最美丽的事物中也孕育着最痛苦的真相,而它只不过是在祭奠一个逝去的爱情,而爱情是一种神话般的信仰。在这个末法的时代,金刚经也逃不过崩溃的命运,散落的经文如同一个个小小的佛龛,在尘土里漠然寂静。即然佛祖曾说:凡所有相,皆是虚妄;又说如梦幻泡影,如露亦如电,那么世间的一切皆要经历成/住/坏/空,因此无论爱情还是佛法,最后只是幻觉一场。然而人类终于还是无法放下执念,放下欲望,破茧而出的冲动正转化为一个个图腾式的立柱,而人类的身体正艰难地顺着立柱攀援而上,直到达到天堂的边缘,和创世纪的神邸们欢聚一堂。

600多年前的明朝人吴承恩写了一部不朽名著《西游记》。所有的中国人都无比熟悉那个本领高强,爱憎分明,蔑视天庭社会法则和道德秩序的孙悟空孙猴子的形象。在儒家学说占据了统治地位的大明王朝,在一个讲究天地君亲师的等级社会,一个小小的知识分子如果想要表达叛逆精神和挑战世俗,那么最好的地方也许就是笔墨纸砚这一方寸天地了。吴承恩假托美猴王孙大圣,去表达自己对礼教宗法社会的不满和批判。神话和宗教故事在这里为已经被压抑了很多个世纪的中国人呈现出了一个神奇瑰丽,翻江倒海,充满想象与可能的美丽新世界。

600年后的今天神话还将继续。它是人类永恒的精神图腾和最终的心灵家园。如果20多年后有一批人真的坐上了去往火星移民的单程飞船的话,那么在多少年之后他们也将成为人类星际航行时代的一个不朽的神话和传奇。但愿神话可以一代代地传承和繁衍下去,它就像巴比伦通天之塔,永远在向着无尽的虚空增长,上升。

展览现场

作品

- 装置

媒体报道

- 2015-09-11艺术中国 北京798艺术区白盒子艺术馆叙写“神话”

- 2015-09-11新浪收藏 神话当代艺术群展亮相白盒子艺术馆

- 2015-09-11艺术眼 《神话》群展亮相白盒子 共探当代艺术的神话现象

- 2015-09-11墙报 当代艺术神话现象的探讨与反思,群展《神话》在白盒子艺术馆开幕!

- 2015-09-11今日艺术网 白盒子艺术馆举办 “神话”群展

- 2015-09-1199艺术网 群展《神话》亮相白盒子艺术馆 26位艺术家共同呈现人类最初的信仰

- 2015-09-11【雅昌快讯】群展《神话》开幕,多元主义的神话沟通

- 2015-09-11《神话》当代艺术群展现场视频