2018.06.16 - 07.22

新闻稿

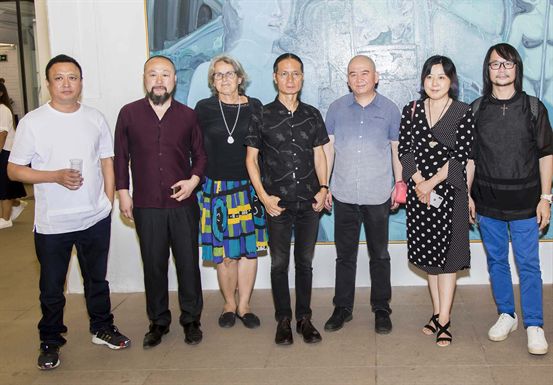

白盒子艺术馆很荣幸地宣布由冀少峰策划的邓箭今个展——邓箭今:虚妄,将于2018年6月16日举办,本次展览是白盒子艺术馆与艺术家邓箭今的首次合作,将呈现邓箭今2012年-2018年间十余件作品。此次展览通过白盒子艺术馆独特的展览空间结合邓箭今作品中的精神维度,将置身于激变的当代社会现实的真诚思考和激情表达出来。

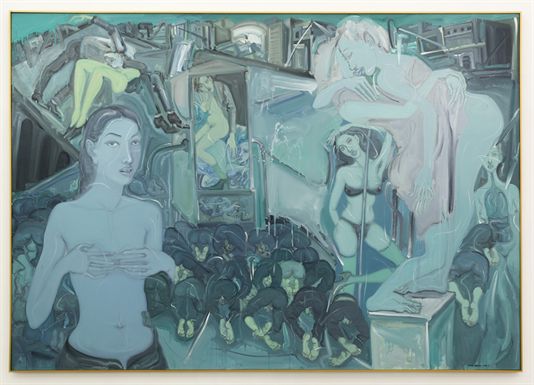

邓箭今是一位专注于身体叙事的艺术家,以身体符号表达人的隐秘情感,从都市情节到男女关系、暴力、情色、欲望及群体意识作为主线进行梳理与描写,并通过这些符号及对身体的禁忌的表达,探求一种权利意识。回顾邓箭今以往的作品,在他的画作中看不到任何规范的油画语言,内心述说的冲动总在这样不规范中涌现,聚焦于“身体”并解构“身体”符号,形成他创作形式的独特性。为此次展览,邓箭今再次借用“身体”创作了新作《My Girl》,作品由十二件德化白瓷烧制的半裸体的女人组成, 整齐有序的排列在主展厅的墙面上,艺术家在被剖开的女人体的器官上刻上了带有情欲色彩的词语,并将自己放置在女人子宫里沉睡,与流泪的,表情木然的女人面孔上下形成强烈的对比,在大多数人羞于谈情说色之时,邓箭今敢于直面禁忌,用他的率真与真性情向欲望的生存现实所做出的一种无奈的妥协,亦是对专制压力的反抗,表露出专制对欲望的支配,理性对身体的支配,男权对女性的支配。

邓箭今认为原罪与本罪来源于身体,由身体来实施,身体是心灵的囚笼,因此继都市情节绘画之后,邓箭今将身体叙事特征及情色特征逐步放大,在邓箭今的笔下,怪诞的场景、扭曲的身体、不协调的背景颜色将女人衬托的脆弱且敏感,情色身体既是鲜活的,又是虚拟的, 是思考着的生命体, 也是一种个体经验的真实表述,只不过这种真实表述是一种心理的真实,是由心理的真实向现实表达真实的转化, 又是一种生命的真实, 一种充斥着极度个人经验化、隐秘化的虚拟经验的真实表达。

策展人文章

生命的真实

——读邓箭今的画

冀少峰

初识邓箭今,你会被他的视觉图像世界惊得目瞪口呆。除了情色,还是情色,欲望、挣扎、焦虑充斥其间。再识邓箭今时,虽然情色仍然是其视觉叙述的母题,但在情色之外,实则彰显出的是邓箭今对于置身于激变的当代社会现实的一种真诚思考和激情表达。

谈论邓箭今,必须把他和上个世纪90年代的社会激变放在一起。只有重构历史语境,才可以洞悉其视觉表达的路径。而邓箭今的意义,也在于其个性化的身体的印痕及情色符号叙事,不仅彰显出社会、政治、经济、文化结构急剧转型所带来的生活方式、艺术方式的变化,而其个性化的视觉精神探求,也在中国当代艺术发展进程中留下了重重的一笔。

一个不容置疑的事实是,邓箭今是上个世纪90年代初期“新生代”艺术家中的重要一员,他的视觉图像世界其实彰显出的是激变的社会发展潮流所导致的都市文化的兴起,大众文化的流行,社会由前现代向后现代社会急剧转型所导致自我的一种敏捷反应。仅从其题材的选择上,亦感知到这是告别了乡土现实主义,并且由乡村题材向都市化的生存现实的转变,亦是中国社会历经1992年邓小平南方讲话之后,计划经济向市场经济转轨过程,社会所呈现出的精神的困惑,更是政治偶像的消失,资本神庙的兴起,理想价值的失落,社会主义集体主义经验及英雄主义传统与信仰的失落,终极关怀变成了现实关怀。易英在《力求明确的意义》中这样写道:“在中国首先消解’85时期那种晦涩与模糊的就是所谓‘新生代’青年画家。他们以平铺直叙的手法直接表现他们自己的生活方式。观众在面对着他们的作品时不会有任何释读的困难,也正因为此,他们作品的意义也凸现出来,从他们日常生活的题材中明显感觉到了生活的冷淡和无聊。’85时期以来的责任感与理性精神荡然无存。这实际上标志着社会信仰与价值中心在这一代人身上的失落,一种无理想、无信仰、无追求的精神状态已成为画面隐藏的主题。”(易英:《学院的黄昏》,湖南美术出版社,2001年,p25)

由此不难理解,为什么青春、生命、性、暴力、群体意识,一直成为其视觉表达的主线,阅读者亦能感知到视觉图像间所流露出的一种隐秘的力量——焦虑的生存现实,焦虑的生存体验,对迷幻、刺激的寻觅,对暴力、欲望与色情的痴迷,对性的冲动与身体的癫狂的迷恋等。邓箭今亦有这样的创作自述:“透过这样的文化选择,并透过一种非理性的观念,我看到一系列隐现于社会、权力、性之间的面孔。在工业革命、电子革命发展背后,有一种负面的影响,即一种人性异化的现象。无论是当今经济社会的腾飞,还是电脑科技可谓一日千里的发展,都无法抵抗和排遣人们之间心灵深处的对沟通和信任的渴望,以及由孤独和压力带来的心理和现实问题。”(邓箭今:《视觉经验在虚拟中转换——有关“预谋犯罪”的图式选择及虚拟》,《邓箭今·情·禁》,中国艺术家出版社,2009年1月第1版p321)

很显然邓箭今找寻到了适合自我视觉表达的方式,而情色符号选择的背后则是其主动的选择,性是原始的,色情则是文明的。他通过这些情色符号及对身体的禁忌的表述,实则在探求一种权力意识,其视觉表达的情色身体既是鲜活的,又是虚拟的,亦是被邓箭今思考着的生命体,是一种个体经验的真实表述。只不过这种真实表述是一种心理的真实,是由心理的真实向现实表达真实的转化,但它的确又是一种生命的真实,是一种充斥着极度个人经验化、隐秘化的虚拟经验的真实表达。在邓箭今理性的审视之下,荒诞不经的场景、混乱不堪、充斥着淫荡氛围的文字和性符号、癫狂的色彩、游走的线条,在点燃着阅读者欲望之火时,又有着一种惊心动魄的预演,其深刻之处则在于充斥其间的,或说扑面而来的,则是人性深处的真实表露。只不过邓箭今说出了大多数人羞于谈情说色的禁忌,从中亦可体察到他的率真与真性情,这其实是邓箭今在和欲望的生存现实所做出的一种无奈的妥协,是对体制的逃离,对规训、规则的蔑视,对制度与压力的反抗,更表露出的是专制对欲望的支配,理性对身体的支配,男权对女性的支配。

邓箭今的视觉表达在对人性深处的真实进行表达的同时,亦是他摆脱控制的一种挣扎。他令阅读者感受到强烈的当代气息,及都市消费社会所带来的诸般矛盾与困惑,即社会由前现代向后现代社会急剧转型的过程中,自我做出的一种主观反应。而视觉图像间犹如精神病人的世界中的刺激与杂乱、混乱与淫秽、原始的本能的生命的、性的冲动,营构出的却是一幕幕令人惊艳的迷幻与刺激、暴力与色情的剧场化的真实。这些视觉图景并不是邓箭今个人存在的真实,实则是透过其个体经验的隐秘性去观看邓箭今所虚拟出的情色场景。但被压抑的人的自由和对自由生活方式的追寻恰恰又是隐含其图像间的又一种隐喻,只不过这种隐喻是游走在现实和虚幻间的一种人性分裂现象。罪恶感的体验与欲望,却并未发生。邓箭今也的确不希望这样虛拟经验真实发生,但都市社会中所充斥着的那种梦游般的记录、碎片化的现实及一幕幕充斥着的华丽、冒险、纵欲、焦虑、性、权力、色、迷幻般、戏剧化、激情、速度、暴力……在一个感官世界中,无限的场景存在于现实与非现实中,邓箭今个体经验的纯粹性、隐秘性,透过其激情而又梦幻般的讲述,引导着阅读者亦一步一步落入了他精心导演、布局的迷阵中。

这是一个融入了青春与激情、梦幻与迷乱的大都会现实中的邓箭今,亦是他自在的心灵所排斥的现实世界。他在拟梦境般的追述中,营构出的是一幕幕梦幻般的情色迷离空间,一种游戏人生的心理,极度的失望、堕落与精神、肉体上的幸福和痛苦的对立与矛盾,赤裸的身体与赤裸的灵魂一样毫无遮掩,他把自己内心真实的感受直接倾注于图像间、身体印痕中,因而,在触及生活表象下隐秘的同时,也反映了后工业文明时期大众文化条件下的视觉经验,表露着大众文化的泛滥和消费主义时代人们的一种欲望不能满足的焦虑及焦虑的生存现实,即对性的诱惑与幻想。透过其直率的表述,融合在邓箭今的视觉空间中,但它亦表露出这么一种真实,性是美丽的,但亦是脆弱的、危险的。

邓箭今有时完全沉浸在他自我制造的梦幻迷离的世界中,这从他对很多作品的命名亦可窥探到其视觉表达行迹和视觉叙事逻辑,如《夕阳为什么让我们如此美丽》《为一个淫幻制造者所保留的剧目No.8》《有奶油的爱情》《被炫耀的爱情鸟》《被一个隔岸观火的家伙臆想的风景边界》《对着月亮说胡话的人们No.4》……

这些名字的命名,如果没有对大量书籍的阅读是很难有这种命名的。事实上,生活中的邓箭今的确既有诗人和文学青年的那种特质,更痴迷流行音乐,比如对邓丽君及其歌曲的迷狂,对精神病理分析性变态学、心理学、哲学的阅读,他那个青春期如果不读几本叔本华、弗洛伊德很显然就不够艺术范儿,这也导致邓箭今与众不同的视觉精神探求。但一个以精心的视觉图谋,并坚持表达30余年的视觉坚守,致力于把“本我”与“非我,“真实”与“虚幻”,理性与非理性,逻辑与非逻辑,虚幻与现实的扑朔迷离与荒诞不经,情欲混乱的戏剧场景,有效的统摄在一起。他剥离了人为的虚情假意,还原人的生命的一种真实状态,但那绝对又不是真正的现实,实际上是邓箭今的一种想象空间和心理现实向视觉真实转换的中间灰色地带,实则又是一种生命的召唤,一种游走在现实与非现实之间缝隙里的生存窘境。

在纷纭变幻的当代艺术的发展进程中,邓箭今作为当代视觉文化书写者、亲历者,以一种游离孤寂、另类的视觉精神诉求,及个人经验与真实表述,从一个侧面折射出中国社会在上个世纪90年代进入市场经济后,政治、经济、社会文化结构的深刻变化,特别是反映了一个时代人们的焦虑及生存体验——激情、梦幻、迷离而又充斥着暴虐与禁忌;对现实的无奈、虚幻与妄想,这些看似不是主流的、正统的、崇高的思想,但代表了中国当代文化的特定层面及当代人的精神困惑。

由此阅读者看到了一个历久弥新不断为阅读者带来了一个又一个视觉惊奇与期盼的邓箭今,亦看到了一个由心理现实向视觉真实不断转换表述的邓箭今,更体察到了他那由想象空间向都市化现实转换的视觉真实空间所表露出的贯穿其间的由身体符号向身体政治学转换所生发出的生命的真实,欲望的满足想象及身体的个体经验化所带来的对欲望的无所依托,消费无度、道德沦丧、英雄主义失落、信仰缺失的,不得不面对的生存现实。

诚如弗洛伊德在其《自传》中写道:“显然,想象的王国实在是一个避难所。这个避难所之所以存在,是因为人们在现实生活中不得不放弃某些本能要求,而痛苦地从‘快乐原则’退缩到‘现实原则’。这个避难所就是在这样一个痛苦的过程中建立起来的。所以,艺术家就像一个患有神经病的人那样,从一个他所不满意的现实中退缩下来,钻进了他自己的想象力所创造的世界中。但艺术家不同于精神病患者,因为艺术家知道如何去追寻那条回去的道路,而再度把握现实。他的创作,即艺术作品,正像梦一样,是无意识的愿望获得一种假想的满足。而且它在本质上也和梦一样具有妥协性,因为它们也不得不避免跟压抑的力量发生正面冲突。”(弗洛伊德,《论美文选》,张唤民、陈伟奇译,知识出版社,1987年,P10)

2018年5月8日晚10:25于东湖三官殿