2022.04.30 - 06.26

新闻稿

徐小国个展—— “星光”,于2022年4月30日在北京798艺术区白盒子艺术馆开幕。此次展览是艺术家对于过去这段特殊时期的一次历史性回溯,是对于当下现实的反思,更是一种带有肉身体验的表达。“星光”,该主题包含多种含义。策展人将其阐释为是一次艺术家对作为绘画存立根据——“再现的欺瞒性”的委婉自我表白。这是艺术家对于自身的一次重新审视,艺术只有在不断否定、重塑的过程中才能够保持经久不衰的创造力和活力。

本次徐小国(Xu Xiaoguo)个人展,是介绍艺术家在近三年以来所创作的新作的展览,主题为“星光”。在对展览主题进行英文翻译的时,或许字典中给出的‘Starlight’一词在字面意义上能够给予即直观又充分的解释,不过考虑到组成本次展览的作品《星光(Starlight)》、《笼子(Cage)》系列,笔者认为英文主题应该具有概括性,即翻译出来的展览主题能够概括多个不同系列作品。而‘The Stars’不仅有“星光”的意思,还存在与之截然相反的“星辰”之意。因其可以存在多种解释意义,所以笔者认为该翻译是最为贴合展览主题的。

参加“星光(The Stars)”展览的作品中,有幅作品一直吸引着笔者——‘Andrei Tarkovsky's birdcage(安德烈塔可夫斯基的鸟笼) ’,作品名如其名是我们熟悉的俄罗斯著名电影导演和他的笼子。观众进入展览现场后,首先需要确认作品题目,才能够了解作品所想传达的意思。而该作品正如它的题目一般,仿佛整个展览空间就是Andrei Tarkovsky放的一个巨大的鸟笼,约束并有意压迫观众,将“鸟笼里的人”困入充满约束与施加有意压迫的“电影场面调度”(mise en scène)中。笔者第一次接触艺术家的作品是通过图像的形式了解到的。无论是存在于帆布画面中的鸟笼,还是游离在我们印象中的鸟笼,其形态都是模糊的,于是笔者产生了“我们的记忆到底有多准确?”的疑惑。

事实上,记忆长期以来被视为是通往真相的道路。最具代表的便是为法庭效力的证人。因为证人会在保证不撒谎的前提下站在法庭当中,来保证其证词的分量足以被法庭信任并作为证据保留。证人阐述事实,而我们坚信记忆会把过去发生的事情传达到我们面前。这也是因为人从古至今都保持着一致的认知——“浸泡在真相中的便是记忆”。举个例子,希腊哲学中“真理”被写为‘aletheia’,该词来源于遗忘之河‘lethe’一词,并在单词本身的基础上添加否定前缀“a”。就像这样,希腊人认为,遗忘状态地消失,即回想起曾被遗忘的记忆为真理。苏格拉底认为,人在出生前会在IDEA(完美的世界),而这里的灵魂就是真理。这些灵魂渡过遗忘之河后,会忘记全部真理,降临人世。对于苏格拉底而言,领悟真理便是重拾记忆,他的教育方法“助产术”(maieutike),也与之同理。

“遗忘”与“真理”的构造一直延续至近代,就像最早与法律相关,“遗忘”与“真理”两者将一直连接在一起。这一趋势同时影响着想要将精神构造通过自己的方式解释出来的西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)身上。佛洛依德把包括歇斯底里在内的多种精神疾病的原因,归咎于被压迫的无意识当中,即遗忘。

对于弗洛伊德而言,“遗忘”是能够维持自我的护盾。将自我内心难以消化的残酷事实,通过“遗忘”的方式压抑、掩盖真相。然而,记忆是真理,因此不会消亡,而被压迫的记忆将会回归,折磨着主体,以多种精神疾病呈现。这便是弗洛伊德所阐明的记忆与遗忘的结构。众人向他倾诉曾经所遭受到的暴力,并将此认定为精神疾病症状的原因,这便是弗洛伊德的治疗方法。不过,根据心理学家伊丽莎白·洛夫斯特(Elizabeth Loftus)所撰写的《当心!你的记忆会犯罪(The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegation of Sexual Abuse)》一书来看,记忆是随时可以被歪曲或改造的。与控告近期所发生的事件不同,危险的正是依靠所谓“被压抑的记忆”提出问题。

“记忆=真理”,该等式成立吗?记忆随着生命体的利益而变化。

我们并不具有对“记忆”的全面认知。大脑中的海马体(Hippocampus)负责并执行记忆与学习功能,但是关于海马体是通过怎样的方式存储记忆,以及关于海马体如何在所需之时进行回忆等,我们仍需更多的研究。不过有一点是明确的,那就是我们从以前所假设的“记忆=真理”是错的。相反,将“记忆”假设为同其他神经系一样启动,和生命体一样为生存、繁衍采取行动是更加合理的。因此,记忆会根据生命体的利益而变换、存储并回忆。既然能够得到“记忆真理”,那么艺术作品中所登场的事物与我们的记忆将会存在怎样的联系?

人们都具有“不刻意去注意所熟悉的日常事物”的倾向

这一倾向是因为那些事物总是以这样一种方式存在,它们只是在它们应该在的地方。假如我们将周围的事物从原来的位置中单独拿出来,摆放在一个生疏的地方。例如,将某人使用的书桌脱离于原先所摆放的位置,挂在天花板,同华丽的枝形吊灯一起。看到这一幕,观众必然会感到困惑并发问,“为什么?”、“凭什么?”、“怎么做的?”、“啥啊?”就这样,那些在我们无意识中死去的事物,在这一刻披上“玄妙”的外衣,被赋予神秘的存在感,灿烂重生。

艺术作品,即成为展现“存在者”(das Seiende, being)本身的场所。

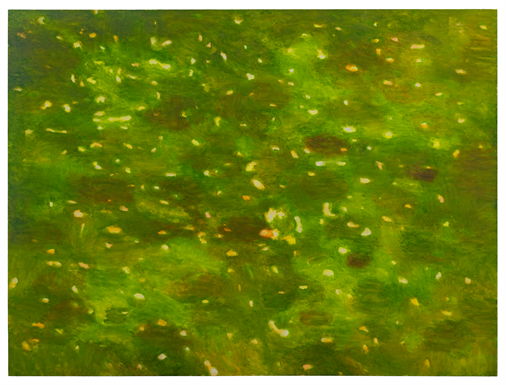

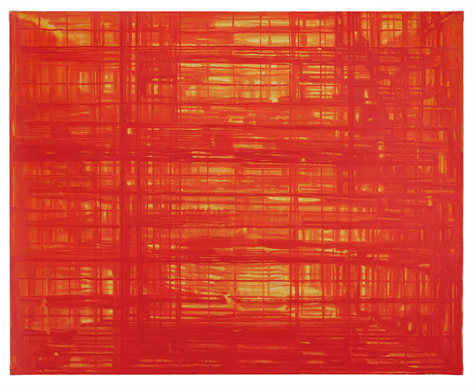

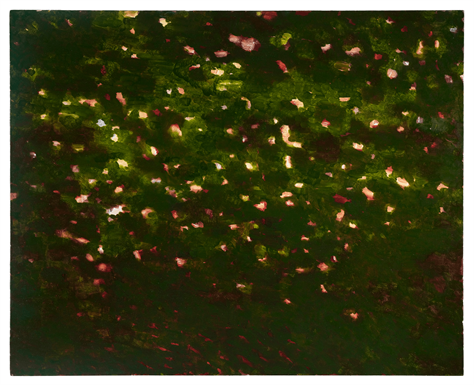

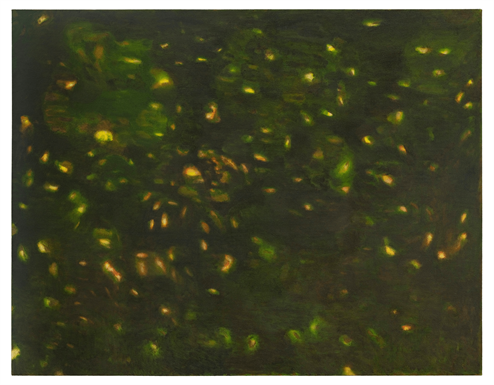

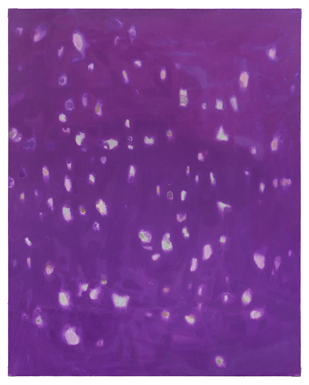

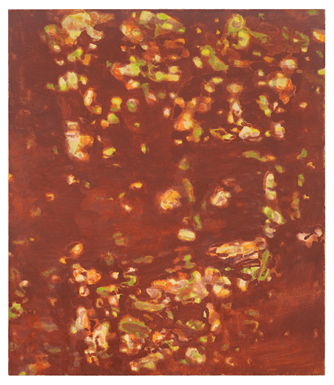

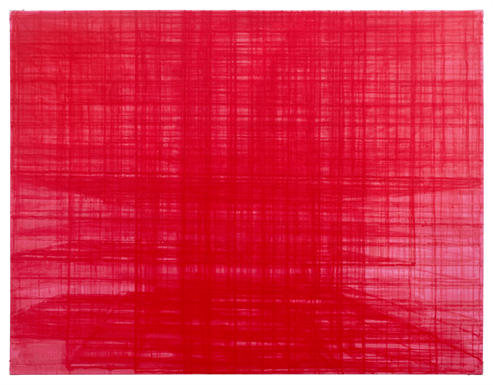

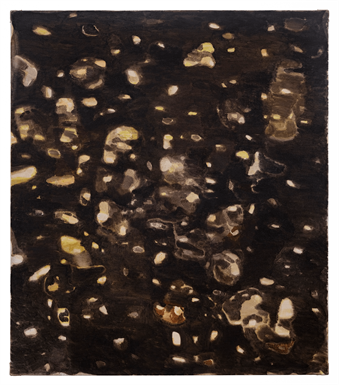

本次展览中的作品《笼子(Cage)》与《星光(Starlight)》系列,其画面中所呈现的事物,同样通过夸张现实来表达出想象中的世界。占据大部分画面的鸟笼,或是用被红色浸染的铁笼充满整个画面。具有多样色彩的画面中,花瓣、水珠等,不同形态的星星(与我们在大众媒体中所看到的行星或是宇宙的图像有所不同)照亮全部或是局部画面。其中,“笼子”的拼音为‘lóngzi’,与中文单词“聋子”谐音,指耳朵听不见的人。笔者第一次接触作品时,看到作品题目,感觉被困在梦中世界里——脱离于理性现实的无意识世界中。而包含这一概念的世界里,即使是抬头就能够仰望的天空,也存在着制约。上述是我个人对作品《星光(Starlight)》中所呈现内容的理解。

用不存在理性的干预,不遵循牛顿运动定律(Newton’s law of motion),不受伦理支配的“绝对的现实性”,即“超现实”(surréalité)来表现着整个空间。在艺术家的作品中能够看到的无意识的世界与现实对应,能够看到其内部所蕴藏的美,这正如曾经安德烈·布列塔尼(Andre Breton)所说的“惊异(le merevileux) 之美”。

艺术家早期作品创作由具象构成。此后,以擦拭画面中图像的创作方式,带着变化走向非具象。相信熟悉艺术家作品的人,通过这样的变化,能够发掘以拒绝基本的再现、意思疏通,且突破比例法则的,通过伦理性自然构成的画面。他的作品所展现出的“再现的现实”与实际现实的模糊界限,使我们开始对明摆在眼前的现实产生怀疑。绘画的“再现”是以欺瞒为前提的。因此,通过本次展览看到的作品,对作为绘画存立根据的“再现的欺瞒性”进行一次委婉的自我表白。在艺术作品中生存的“艺术”,其存在的真理是通过作品中展现出来的。而此时,其“存在的真理”同时具有主体与客体的两面性。

作品梳理着时间,掠过时间整理着看不见的记忆,提供着能将被自己所有的时间。当下包含着过去的记忆与对未来的期待,而在没有先例的疫情下使用有限的时间,通过构成本次展览的观众与艺术家的作品,体验并感受“此时此刻的‘当下’与任何时刻所谓‘当下’一直在保持前进的状态”。

天空上的星星在闪烁吗?

:对作为绘画存立根据的“再现的欺瞒性”委婉的自我表白

记忆在变形、存储和回忆

策展人文章

:对作为绘画存立根据的“再现的欺瞒性”委婉的自我表白

李章旭

本次徐小国(Xu Xiaoguo)个人展,是介绍艺术家在近三年以来所创作的新作的展览,主题为“星光”。在对展览主题进行英文翻译的时,或许字典中给出的‘Starlight’一词在字面意义上能够给予即直观又充分的解释,不过考虑到组成本次展览的作品《星光(Starlight)》、《笼子(Cage)》系列,笔者认为英文主题应该具有概括性,即翻译出来的展览主题能够概括多个不同系列作品。而‘The Stars’不仅有“星光”的意思,还存在与之截然相反的“星辰”之意。因其可以存在多种解释意义,所以笔者认为该翻译是最为贴合展览主题的。

参加“星光(The Stars)”展览的作品中,有幅作品一直吸引着笔者——‘Andrei Tarkovsky's birdcage(安德烈塔可夫斯基的鸟笼) ’,作品名如其名是我们熟悉的俄罗斯著名电影导演和他的笼子。观众进入展览现场后,首先需要确认作品题目,才能够了解作品所想传达的意思。而该作品正如它的题目一般,仿佛整个展览空间就是Andrei Tarkovsky放的一个巨大的鸟笼,约束并有意压迫观众,将“鸟笼里的人”困入充满约束与施加有意压迫的“电影场面调度”(mise en scène)中。笔者第一次接触艺术家的作品是通过图像的形式了解到的。无论是存在于帆布画面中的鸟笼,还是游离在我们印象中的鸟笼,其形态都是模糊的,于是笔者产生了“我们的记忆到底有多准确?”的疑惑。

记忆在变形、存储和回忆

事实上,记忆长期以来被视为是通往真相的道路。最具代表的便是为法庭效力的证人。因为证人会在保证不撒谎的前提下站在法庭当中,来保证其证词的分量足以被法庭信任并作为证据保留。证人阐述事实,而我们坚信记忆会把过去发生的事情传达到我们面前。这也是因为人从古至今都保持着一致的认知——“浸泡在真相中的便是记忆”。举个例子,希腊哲学中“真理”被写为‘aletheia’,该词来源于遗忘之河‘lethe’一词,并在单词本身的基础上添加否定前缀“a”。就像这样,希腊人认为,遗忘状态地消失,即回想起曾被遗忘的记忆为真理。苏格拉底认为,人在出生前会在IDEA(完美的世界),而这里的灵魂就是真理。这些灵魂渡过遗忘之河后,会忘记全部真理,降临人世。对于苏格拉底而言,领悟真理便是重拾记忆,他的教育方法“助产术”(maieutike),也与之同理。

“遗忘”与“真理”的构造一直延续至近代,就像最早与法律相关,“遗忘”与“真理”两者将一直连接在一起。这一趋势同时影响着想要将精神构造通过自己的方式解释出来的西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)身上。佛洛依德把包括歇斯底里在内的多种精神疾病的原因,归咎于被压迫的无意识当中,即遗忘。

对于弗洛伊德而言,“遗忘”是能够维持自我的护盾。将自我内心难以消化的残酷事实,通过“遗忘”的方式压抑、掩盖真相。然而,记忆是真理,因此不会消亡,而被压迫的记忆将会回归,折磨着主体,以多种精神疾病呈现。这便是弗洛伊德所阐明的记忆与遗忘的结构。众人向他倾诉曾经所遭受到的暴力,并将此认定为精神疾病症状的原因,这便是弗洛伊德的治疗方法。不过,根据心理学家伊丽莎白·洛夫斯特(Elizabeth Loftus)所撰写的《当心!你的记忆会犯罪(The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegation of Sexual Abuse)》一书来看,记忆是随时可以被歪曲或改造的。与控告近期所发生的事件不同,危险的正是依靠所谓“被压抑的记忆”提出问题。

“记忆=真理”,该等式成立吗?记忆随着生命体的利益而变化。

我们并不具有对“记忆”的全面认知。大脑中的海马体(Hippocampus)负责并执行记忆与学习功能,但是关于海马体是通过怎样的方式存储记忆,以及关于海马体如何在所需之时进行回忆等,我们仍需更多的研究。不过有一点是明确的,那就是我们从以前所假设的“记忆=真理”是错的。相反,将“记忆”假设为同其他神经系一样启动,和生命体一样为生存、繁衍采取行动是更加合理的。因此,记忆会根据生命体的利益而变换、存储并回忆。既然能够得到“记忆真理”,那么艺术作品中所登场的事物与我们的记忆将会存在怎样的联系?

人们都具有“不刻意去注意所熟悉的日常事物”的倾向

这一倾向是因为那些事物总是以这样一种方式存在,它们只是在它们应该在的地方。假如我们将周围的事物从原来的位置中单独拿出来,摆放在一个生疏的地方。例如,将某人使用的书桌脱离于原先所摆放的位置,挂在天花板,同华丽的枝形吊灯一起。看到这一幕,观众必然会感到困惑并发问,“为什么?”、“凭什么?”、“怎么做的?”、“啥啊?”就这样,那些在我们无意识中死去的事物,在这一刻披上“玄妙”的外衣,被赋予神秘的存在感,灿烂重生。

艺术作品,即成为展现“存在者”(das Seiende, being)本身的场所。

本次展览中的作品《笼子(Cage)》与《星光(Starlight)》系列,其画面中所呈现的事物,同样通过夸张现实来表达出想象中的世界。占据大部分画面的鸟笼,或是用被红色浸染的铁笼充满整个画面。具有多样色彩的画面中,花瓣、水珠等,不同形态的星星(与我们在大众媒体中所看到的行星或是宇宙的图像有所不同)照亮全部或是局部画面。其中,“笼子”的拼音为‘lóngzi’,与中文单词“聋子”谐音,指耳朵听不见的人。笔者第一次接触作品时,看到作品题目,感觉被困在梦中世界里——脱离于理性现实的无意识世界中。而包含这一概念的世界里,即使是抬头就能够仰望的天空,也存在着制约。上述是我个人对作品《星光(Starlight)》中所呈现内容的理解。

用不存在理性的干预,不遵循牛顿运动定律(Newton’s law of motion),不受伦理支配的“绝对的现实性”,即“超现实”(surréalité)来表现着整个空间。在艺术家的作品中能够看到的无意识的世界与现实对应,能够看到其内部所蕴藏的美,这正如曾经安德烈·布列塔尼(Andre Breton)所说的“惊异(le merevileux) 之美”。

艺术家早期作品创作由具象构成。此后,以擦拭画面中图像的创作方式,带着变化走向非具象。相信熟悉艺术家作品的人,通过这样的变化,能够发掘以拒绝基本的再现、意思疏通,且突破比例法则的,通过伦理性自然构成的画面。他的作品所展现出的“再现的现实”与实际现实的模糊界限,使我们开始对明摆在眼前的现实产生怀疑。绘画的“再现”是以欺瞒为前提的。因此,通过本次展览看到的作品,对作为绘画存立根据的“再现的欺瞒性”进行一次委婉的自我表白。在艺术作品中生存的“艺术”,其存在的真理是通过作品中展现出来的。而此时,其“存在的真理”同时具有主体与客体的两面性。

作品梳理着时间,掠过时间整理着看不见的记忆,提供着能将被自己所有的时间。当下包含着过去的记忆与对未来的期待,而在没有先例的疫情下使用有限的时间,通过构成本次展览的观众与艺术家的作品,体验并感受“此时此刻的‘当下’与任何时刻所谓‘当下’一直在保持前进的状态”。