2022.09.23 - 11.26

新闻稿

抽象艺术、艺术的抽象性早在艺术的始源中形成胚胎,是艺术史中被传承下来的主要基因。艺术史进入20世纪,与其说艺术发明了抽象艺术,不如说是创造了“抽象艺术”这一词汇,即抽象艺术并不是人为创造出来的新概念,而是在其固有概念的基础上,赋予它新的名字,使其渐渐浮出水面公开于世。同柏拉图(Plato)的《斐利布篇》(Philebus)中提到的一样,通过以呈现“其本身作为其本质”建立在美学层面上的形式正当性,成为现代艺术的典范。“为艺术而艺术”(L’Art Pour L’Art)的艺术,为了明确自身社会性与历史脉络,设定“其本身作为其本质”的美的表象成为必要的一环,而这一切都能够与“乌托邦”联系在一起。在特定社会与时代背景下的乌托邦景象,即乌托邦主义(Utopianism),而当乌托邦主义的表象以特定样貌被创造出来为前提时,才能够进入以下议论中。

如果说基督教的乐园是乌托邦的缩影,柏拉图的《共和国》(约公元前360年)则是首例描写现实中乌托邦的书籍,而后来由托马斯·莫尔的小说继承。乌托邦的文学性描写在约18世纪末开始,出现在具体的社会理论中,随之被众人讨论。在了解之所以乌托邦空间能够走出虚拟世界时,我们可以发现“法国大革命”与“新大陆的发现”是使它成为可能的变数,深入其中,甚至还可以了解到近代市民社会的形成以及工业革命。随着将乌托邦成为可能的社会性、技术性手段可视化,乌托邦也随之来到现实。与此同时,在19世纪末,乌托邦文学重新得到活力。尤其,以人物为了躲避现实而逃往理想乡的旅行小说为主。在绘画作品中,描绘乐园的作品有保罗·高更(Paul Gauguin)的《塔希提》(Tahiti),以及亨利·马蒂斯(Henri Matisse)的作品《奢华、宁静、欢乐》(Luxe, calme et volupté)(1904-05)。随着20世纪来临,历史积淀下来的乌托邦概念与计划一并压缩在这一时代被人们实验,就像前苏联将这些实际运用在现实社会中一样。相对其他而言,通过“现代性(modernity)”这一契机,更加凸显了各自担当角色的状态。从新事物、当代性事物中发现异常的“现代性(modernity)”神话走向现代乌托邦主义,我们可以说,这一切来自“人类一直以来渴望的乌托邦来到眼前”的信念当中。

抽象艺术正是现代乌托邦主义(Utopianism)的例子,它从新事物中发现艺术的异常,因此也可以称之为典型的前卫主义(Avant-gardism)。抽象艺术家通过各自不同的方式向观众展现世界中不同的视角,而这一切,仿佛是由多个脉络一同编绘出来的当代乌托邦主义地图。抽象艺术的历史与乌托邦中所包含的复杂概念的层次,它们通过相互反应、冲突,揭示了乌托邦的历史。

创造与现实截然不同空间的抽象艺术,成为恰好能够容纳乌托邦的容器。尤其以现代样式发明出来的抽象艺术,成为实现以现代性为轴形成的多种不同意识形态,以及它们各自所展望的不同乌托邦主义式画面的最好的工具。随着20世纪落下帷幕,20世纪艺术发明的抽象艺术便开始面临着危机。现代性(Modernity)渐渐失去人们的信任,紧接着来到了后现代时代,一切现代(Modern) 的事物,即关于以新的意识形态为基底建立的新社会的未来展望,以及在将这一切融合的新形式下,抽象变得毫无意义。即使如此,虽然抽象艺术正面临着危机,我们也不能说抽象艺术已经消失,因为更多作为抽象艺术的例子依旧被人们陆续发现。

就像乌托邦主义计划排除现实生活中的人一样,抽象艺术一直以来否定事物的形象;就像乌托邦的叙述着重于描写永恒的理想社会一样,抽象艺术的修辞(Rhetoric)也朝着“为艺术而艺术” 的极点前进。就像乌托邦尚未到来一样,抽象艺术也面临着挑战;就像对乌托邦的渴望没有一丝消减,抽象艺术改变其样貌依旧存在于艺术史中,而这一切并非偶然。乌托邦不是作为具体现实存在,而是作为“抽象图像”存在,又或许抽象艺术正是乌托邦的地图。

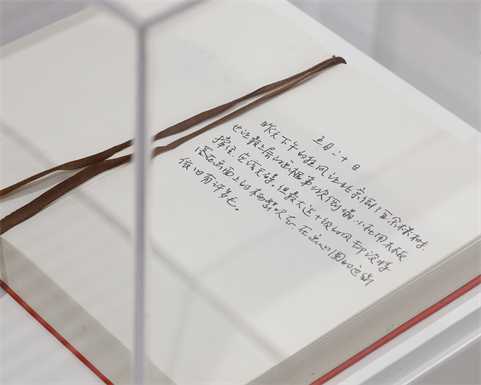

中国-前卫乌托邦主义者从20世纪下半叶至今,以名为抽象的形式与构造为基础,在固有母国主义(Vernacularism)的表现内容、精神与时代背景下,寻找属于自己的乌托邦道路。如今,同他们一起体验本次展览。通过带有“任何艺术都离不开人类活动的生活整体性”的自我意识为初衷的本次展览,以仅认可纯粹形式的现代主义的人生,试图让早已从生活中抽离出来的抽象艺术重新扎根于生活。此外,在本次展览中,或将发现存在试图将现代主义之后出现的新言论等,通过视觉图像的方式来观察的意图。

策展人文章

前言

抽象艺术、艺术的抽象性早在艺术的始源中形成胚胎,是艺术史中被传承下来的主要基因。艺术史进入20世纪,与其说艺术发明了抽象艺术,不如说是创造了“抽象艺术”这一词汇,即抽象艺术并不是人为创造出来的新概念,而是在其固有概念的基础上,赋予它新的名字,使其渐渐浮出水面公开于世。同柏拉图(Plato)的《斐利布篇》(Philebus)中提到的一样,通过以呈现“其本身作为其本质”建立在美学层面上的形式正当性,成为现代艺术的典范。“为艺术而艺术”(L’Art Pour L’Art)的艺术,为了明确自身社会性与历史脉络,设定“其本身作为其本质”的美的表象成为必要的一环,而这一切都能够与“乌托邦”联系在一起。在特定社会与时代背景下的乌托邦景象,即乌托邦主义(Utopianism),而当乌托邦主义的表象以特定样貌被创造出来为前提时,才能够进入以下议论中。

如果说基督教的乐园是乌托邦的缩影,柏拉图的《共和国》(约公元前360年)则是首例描写现实中乌托邦的书籍,而后来由托马斯·莫尔的小说继承。乌托邦的文学性描写在约18世纪末开始,出现在具体的社会理论中,随之被众人讨论。在了解之所以乌托邦空间能够走出虚拟世界时,我们可以发现“法国大革命”与“新大陆的发现”是使它成为可能的变数,深入其中,甚至还可以了解到近代市民社会的形成以及工业革命。随着将乌托邦成为可能的社会性、技术性手段可视化,乌托邦也随之来到现实。与此同时,在19世纪末,乌托邦文学重新得到活力。尤其,以人物为了躲避现实而逃往理想乡的旅行小说为主。在绘画作品中,描绘乐园的作品有保罗·高更(Paul Gauguin)的《塔希提》(Tahiti),以及亨利·马蒂斯(Henri Matisse)的作品《奢华、宁静、欢乐》(Luxe, calme et volupté)(1904-05)。随着20世纪来临,历史积淀下来的乌托邦概念与计划一并压缩在这一时代被人们实验,就像前苏联将这些实际运用在现实社会中一样。相对其他而言,通过“现代性(modernity)”这一契机,更加凸显了各自担当角色的状态。从新事物、当代性事物中发现异常的“现代性(modernity)”神话走向现代乌托邦主义,我们可以说,这一切来自“人类一直以来渴望的乌托邦来到眼前”的信念当中。

抽象艺术正是现代乌托邦主义(Utopianism)的例子,它从新事物中发现艺术的异常,因此也可以称之为典型的前卫主义(Avant-gardism)。抽象艺术家通过各自不同的方式向观众展现世界中不同的视角,而这一切,仿佛是由多个脉络一同编绘出来的当代乌托邦主义地图。抽象艺术的历史与乌托邦中所包含的复杂概念的层次,它们通过相互反应、冲突,揭示了乌托邦的历史。

1、卓越的视野:抽象艺术家先驱的作品

1910年是众多俄罗斯、西欧抽象艺术家、先驱者登场的时代。1913年至1915年,艺术家瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)、卡西米尔·赛文洛维奇·马列维奇(Kazimir Severinovich Malevich)以及彼埃·蒙德里安(Piet Mondrian)等,在这一时期同时进行着抽象实验,并在日后提议创造全新的艺术形式。在具有随着时间而发展的进步主义式历史观的人类社会中,以此为原动力而激发出的人类精神能力——信仰,是现代主义空想家第一个获得的。乌托邦是他们的终点,即使他们的方式各有不同,不过可以通过人类不断高扬的精神,抵达这一高度。从这一点来看,二者的脉络是一致的。

物质世界消失的抽象艺术是精神层面的最终表象,它动摇了现有的再现体系,是将进步逻辑付诸实践的前卫艺术。早期的抽象艺术是一个战士,走在艺术的前线,致力于未来。因此,在某种程度上抽象艺术是一种未来主义。为了得到未来,断绝与现实间的联系是必要过程。他们需要跨越当代具体性现实,甚至可以说,这一现实是可以随意破坏的障碍物。抽象在“具象”的压迫与排斥中诞生,而名为抽象艺术的乌托邦,其背后为了提取最纯粹的形式而排除了与之无关的一切,这恰恰与反乌托邦毫无区别。

2、被建构的环境:俄罗斯建构主义(Constructivism),风格派(De Stijl),鲍豪斯建筑学派(Bauhaus)

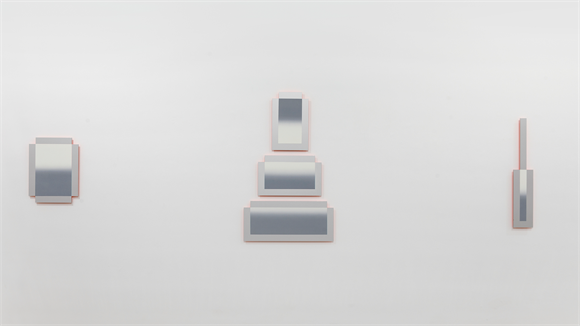

如果说抽象艺术的先驱者提前呈现出世界尚未到来的样子,那么该世界在“当下”这一时间节点下,必然存在想要将其构建于现实的空想家。俄罗斯建构主义(Constructivism)、荷兰风格派(De Stijl)以及德国鲍豪斯建筑学派(Bauhaus)的艺术家,他们是构建自己所展望的乌托邦的实践者。而抽象对于他们而言,是实现现实环境的形式手段也是物质要素。

其中,建构主义与首次在现实中尝试乌托邦计划的俄罗斯革命一同出现在历史舞台。建构主义者就像革命者一样,致力于建立“伟大的乌托邦”,并在艺术领域中,将“构建并表现新的阶级,即无产阶级体系的课业”作为他们的目标。而对于他们而言,艺术与生活是一体的,艺术革命就是社会革命。它并没有超越物质世界,更没用通过提取的方式获得它本身,其本身,即抽象。从抽象原本的概念中脱离,还原物质本身的艺术并未能持续一段时间。而是在斯大林体系中,被赋予资产阶级艺术之名,随后被肃清。虽然,因为以左翼意识形态为基础而被否定,但是在反对阵营中,以极少主义(minimalism)的新身份华丽返场。

同样,20世纪初期的艺术家所追求的几何环境,以精炼的形式表现了历史中积累的乌托邦结构。这种结构从根本上是试图以“与人类精神相称的形式”构建外部现实的人本主义类似。对他们而言,“科技(technology)”位于技术手段之上,是创造出所谓新“样式(De Stijl)”的时代脉络,又是适用于这一样式的世界,同时也是一直以来所追求的目标。此外,起源于鲍豪斯建筑学派的“国际派(International Style)”建筑,作为划一性构造的几何空间,覆盖了全球大都市,使其抹去了人种与文化之间的不同,试图建立作为资本天堂的法西斯主义乌托邦,充满帝国主义式野心的空间。我们可以说,西方思想正通过商品的艺术化或是艺术的商品化,来呈现出正在扩张至全球的多国资本主义。

3、资本主义奇观的两面:抽象表现主义与极少主义

20世纪初叶,几何形式所呈现的技术乌托邦(technotopia)所热烈渴望的是在于离开作为发源地的俄罗斯,进入资本主义体系当中。未能在苏维埃社会主义中实现的梦想,在快速成长的西方世界资本主义中实现。在一方面,贫富差距与环境问题,又或是工业化社会的矛盾以及世界大战等,诸多大灾难中,展现了与技术乌托邦相反的一面——科技反乌托邦(Techno Dystopia)。这样的资本主义两面性,在视觉世界中尤其突出。随着电影、TV等视觉媒体快速普及,资本主义的两面性也随之快速扩张。随着居伊·德波(Guy Ernest Debord)提出“奇观时代”,即资本建立奇观,奇观创造资本的时代降临了。当代艺术同样也是资本主义奇观之一。对于资本主义的两面,无论是采取敌对还是共谋,二者之间的反应都创造出不同的乌托邦景象。无论如何,这一切都可以称之为艺术与商品之间的关系。在所有事物转向商品化的潮流中,“艺术作品的身份”成为最大的话题,名为“艺术的自我反省”时代降临了。

以第二次世界大战为起点,抽象形式之所以能够从几何形态转变为非定形,是因为在背后支撑这一切的意识形态(Ideologie)从普遍主义转向个人主义,平等主义转向自由主义,同时这也作为意识形态转变的证据而存在。哈罗德·罗森伯格(Harold Rosenberg)的《美国行动画家(American Action Painters)》中提到“美式动作”,我们可以将其理解为实施“美国自由主义国家内自由个人的自由行为”的艺术家。抽象表现主义不仅通过创作,创造出个人自由能够得到保障的乌托邦,同时又在宣传美国正是艺术家所谓的“乌托邦”,正是这样的原因,认为全世界应该纳入美国的板块中。可以说马克·托比(Mark Tobey)以及弗朗兹·克兰(Franz Kline)的作品《纽约(New York)》是上述内容的直接样本。

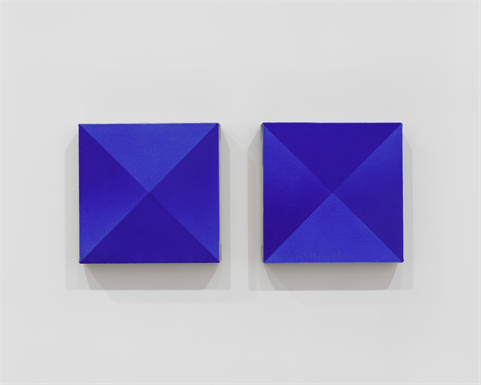

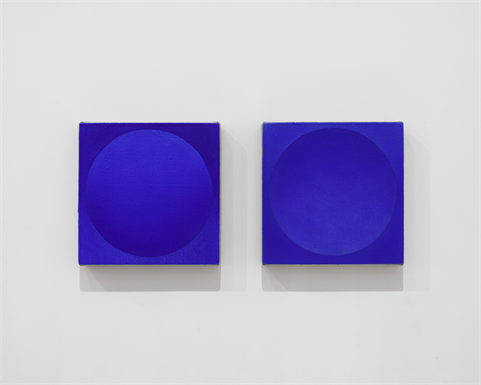

如果说抽象表现主义的艺术是通过“艺术性”的面孔隐匿其商品性,那么我们可以说1960年的极少主义将其“商品性”的面孔露骨地表达出来。不仅形态是“极少的”(minimal),同时表达的内容也是“极少的”,因此它是与商品之间距离极少的艺术。通过直接表现出极少主义艺术商品的“物性(objecthood)”,以此进入商品的行列。如果说,转变为抽象表现主义的现代主义艺术是通过鼓励另一种空间与时间经验来再现乌托邦及其时间维度“乌托时”(Uchronia),那么极少主义就是作为现实本身呈现出来。

就像唐纳德·贾德(Donald Judd)的由多个金属箱子排成一列的装置作品,极少主义艺术通过视知觉(visual perception, Perception)来引发观众们巨大化的满足感(Euphoria)。由于物化的感官使视线仅停留在物质表面而非渗入主体内部,因此在物质世界中以“超空间(Hyperspace)”形式存在。同时,能够在一瞬间吸引观众,在恍惚间无法感知时间的极强的幻象(Illusion),确保了它与商品之间的“艺术性差距”。与商品功能完全脱节,作为纯粹感官本身而存在的极少主义艺术,通过在“美术馆”这一制度空间体验并实践,助长了与商品之间的差距。因此,极少主义艺术便成为具有商品面貌的艺术,也正是如此,商品进入艺术领域,成为指导更进步的资本领域的乌托邦主义景象。

极少主义艺术在体现商品性的同时,以凸显差异性的方式,呈现资本主义乌托邦升华的景象。而经过上述捷径,极少主义艺术重新成为比商品更昂贵的艺术商品。同抽象表现主义,想要以乌托邦主义的姿态补偿资本主义商品化,讽刺的是这样的补偿反而出演了两者共谋的状态。放眼望去,20世纪后叶的抽象艺术历史与艺术编入资本主义奇观的历史并没有区别。同样带着抵抗资本主义商品化一面的抽象表现主义艺术,以及露骨地展现其纯粹商品一面的极少主义艺术,二者皆成为比一般商品更加昂贵的商品。而具有相悖倾向的二者,实际上,是同能够将所有事物换算为具有交换价值的资本主义奇观一样的同一实体的两面性。

结语

就像乌托邦主义计划排除现实生活中的人一样,抽象艺术一直以来否定事物的形象;就像乌托邦的叙述着重于描写永恒的理想社会一样,抽象艺术的修辞(Rhetoric)也朝着“为艺术而艺术” 的极点前进。就像乌托邦尚未到来一样,抽象艺术也面临着挑战;就像对乌托邦的渴望没有一丝消减,抽象艺术改变其样貌依旧存在于艺术史中,而这一切并非偶然。乌托邦不是作为具体现实存在,而是作为“抽象图像”存在,又或许抽象艺术正是乌托邦的地图。

中国-前卫乌托邦主义者从20世纪下半叶至今,以名为抽象的形式与构造为基础,在固有母国主义(Vernacularism)的表现内容、精神与时代背景下,寻找属于自己的乌托邦道路。如今,同他们一起体验本次展览。通过带有“任何艺术都离不开人类活动的生活整体性”的自我意识为初衷的本次展览,以仅认可纯粹形式的现代主义的人生,试图让早已从生活中抽离出来的抽象艺术重新扎根于生活。此外,在本次展览中,或将发现存在试图将现代主义之后出现的新言论等,通过视觉图像的方式来观察的意图。